これまで、詰将棋を解く際のルールを、下記の記事で紹介してきました。

今回は、上の3つの記事で書いてあるルールを守っただけでは正解にたどり着けない、例外中の例外である「2手変長ルール」について説明します。

正直言いますと、上の3つの記事に書いてあることがわかっていれば、世の中に出回っている詰将棋の大半は、問題なく解くことができます(手が見えないとか、読み切れない場合を除きますが…)。本記事に書いてある「2手変長ルール」は、上3つの記事に比べると重要性は著しく低く、そのような詰め将棋に出くわすこともめったにありません。よって、詰将棋を覚えたばかりの方は(場合によっては上級者の方であっても)本記事を読む必要はほとんどないと言ってもいいでしょう。

「ルールがいっぱいあって頭がパンクしそう。『玉方最長』だけでも精いっぱい!」というような方は、もう少し詰将棋に慣れてから読んでいただくことをお勧めします。上級者の方も、「こんなルールもあるんだな~」くらいの感覚で軽く読み流していただいて構いません。

一方、詰将棋作家を目指す方にとっては、かなり重要な内容になります。

玉方最善手のおさらい

詰将棋のルールの全体像については、下記の記事に記述しました。

上記の記事において、今回の「2手変長」ルールは、最後の方に書いた以下のルールの事になります。

- 玉方の王手の回避方法で、攻方の持ち駒が余らない順と、それより2手長いが駒が余る順がある場合、前者を最善手とする。

「なんじゃそりゃ?」という感じですよね。いきなりこの文章を読んだだけでは意味が分かりにくいかと思います。

そこで、今回の「2手変長」を説明する前に、今回の記事と関連の深い、「玉方の最善手をどのように決定するか」のルールについておさらいをしようと思います。

「忘れてしまった」、「そんなの知らない」という方は、まず以下の記事をお読みください。

この記事では、特に重要なルールとして以下の2つを紹介しました。

- 玉方は、王手の回避方法が複数ある場合、より手数が伸びる手段を選択する。

- 同手数の回避方法が複数ある場合、攻方の持ち駒が余らない手段を選択する。

攻方に王手をされた際、まず、玉方が考えるべきなのは、「どうすれば一番長く延命できるか」でした。攻方が最強の王手をしてきても、一番長く延命できる手段が正解になるのが「玉方最長」の1つ目のルールでしたね。

そして、どう逃げても同じ手数になってしまう場合は、2つ目のルールで判断します。攻方の持駒が余らないように逃げる、という判断方法でしたね。

2つのルールのうち、より優先されるのは1つ目のルールです。駒が余るか、余らないか、というのは、詰み手数が同じになった場合に初めて考えるべきことで、最長手数になるような逃げ方が1つしかないのであれば、それが正解となるため、2つ目のルールは関係ないのです。

しかし、もしも最長となる逃げ方で、駒が余ってしまったらどうなるのでしょうか?

前置きが長くなりましたが、例を交えて説明していきたいと思います。

2手変長とは

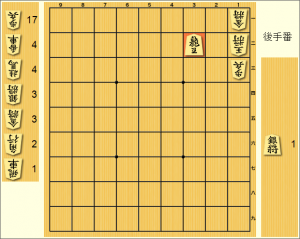

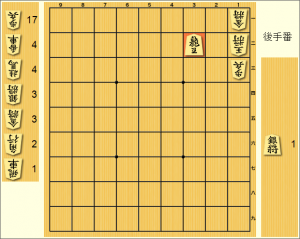

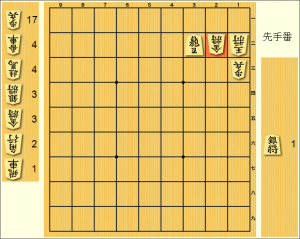

まずは、図1の詰将棋を解いてみてください。

図1

初手で銀を打っても取られてしまいますので、▲32飛成しかありませんね。そして、図2。

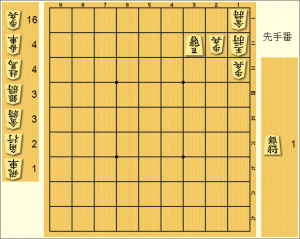

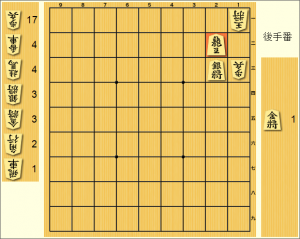

図2

どうやら22の地点に合駒をするしかないようです。例えば、22歩と、歩を合駒してみましょう(図3)。

図3

しかし、▲23銀と打って詰みです(図4)。

図4

いわゆる「一間竜」の形で、「△23同歩」とは取れませんね。

図2のところに戻って、他の駒、例えば桂馬を△22桂と合駒しても、やはり▲23銀で詰んでしまいます。歩桂以外のどの駒でも(飛角金銀桂香)▲23銀で詰みますね。

どのような合駒を打っても詰む場合は、合駒非限定の詰みとなるので、この詰将棋の解答は、「▲32飛成△22合▲23銀までの3手詰」です(「合」は「合駒」の意)。

…と、これだけでは、何も特別なことはなく、単に詰将棋の答えを解説しただけになってしまいます。

もういちど図2に戻ってみましょう。

再掲 図2

ここで玉方は、持ち駒を22の地点に打って詰まされてしまいましたが、他に手段はないでしょうか?

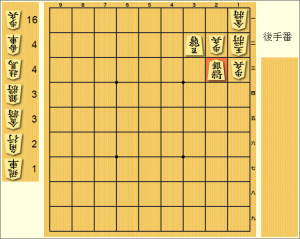

合駒を打つ以外で唯一の受け方がありました。それが△22金の移動合です(図5)。

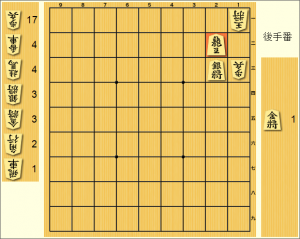

図5

それでも、攻方は▲23銀と打ちます(▲21銀と打ってしまうと、△11玉で詰みません)。玉方4手目は△11玉の一手。ここで、▲22竜(図6)または▲22銀成のどちらでも詰みです。

図6

▲22竜と▲22銀成は、「最終手余詰」の非限定ルールにより、どちらを選んでも問題はないでしょう。

では、先ほどの△22合(22に合駒を打つ手)と△22金(金を移動する手)を比較して、どちらが正解になるかを考えてみましょう。△22合の場合は、何を合駒しても、▲23銀まで、計3手で詰んでしまいました。一方、△22金と移動合をした場合は、5手詰となります。

ここで、冒頭でおさらいした玉方最長のルールをもう一度見てみます。

- 玉方は、王手の回避方法が複数ある場合、より手数が伸びる手段を選択する。

このルールから判断すれば、「より手数が伸びる手段」である△22金を選択するのが正解、ということになりそうですね。

5手詰になるような玉方の逃げ方は他にありませんから、2つ目の「同手数の場合、攻方の持ち駒が余らない手段を選択する」は関係なさそうです。

故に、この詰将棋の解答は「▲32飛成△22金▲23銀△11玉▲22竜(または▲22銀成)」までの5手詰めです…。

・・・

・・・

とはなりません(笑)。

ここで、▲22竜とした局面(図6)をもう一度見てみましょう。

再掲 図6

攻方の持ち駒に注目してください。持ち駒の金が余っています。この金は最後の▲22竜とした時に取ったものです。最終手を▲22銀成とした場合でも、金が余ることに変わりありません。

実は、ここまで説明してきませんでしたが、詰将棋には、「詰み上がり図で、攻方の駒は余らない」という重要なルールが存在します。

「そんな重要なルールなら、何故先に説明しないの?」と思われるかもしれませんが、その理由は、このルールは、解く人に課せられるルールではなく、詰将棋を作る側に課せられるルールであるためです。一般に流通している書籍などの詰将棋は、このルールが守られているため、そもそも正解手順で駒が余ることはあり得ないので、詰将棋を解く人のためのルールのページにおいて、説明する必要はないと考えたため、あえて説明してこなかったのです。

しかし、物事には例外がつきものです。この詰将棋は「玉方最長」のルールに基づいて玉が応手をしてきたのに、最後に駒が余ってしまいました。これは作品の不備なのでしょうか?

そこで、今回の「2手変長」の特殊ルールが登場することになるのです。

- 玉方の王手の回避方法で、攻方の持ち駒が余らない順と、それより2手長いが駒が余る順がある場合、前者を最善手とする。

今回の例題に当てはめて考えてみますと、「攻方の持ち駒の余らない順」というのが、2手目で△22合と合駒を打った3手詰めの手順のことです。

それに対して、「それより2手長いが駒が余る順」というのが、2手目で△22金と移動合をして、金が余ってしまった5手詰めの手順のことです。

このような2通りの逃げ方がある場合、前者、すなわち、「▲32飛成△22合▲23銀」、という3手詰が、この詰将棋の真の正解手順となるのです。

これに対して、「▲32飛成△22金▲23銀△11玉▲22竜」という5手詰め順のことを、正解の手順より2手長い「変化手順」なので、「2手変化長手順」略して「2手変長」と呼びます。

詰将棋を解く際、「2手変長」の手順を回答した場合、不正解となってしまいますので、注意が必要なのです。

2手変長の現状

この「2手変長」のルールは、詰将棋を解けば解くほど、違和感を感じるようになります。なぜならば、「玉方最長」すなわち「玉はなるべく手数が長くなるように逃げる」という、詰将棋の鉄則とも言えるルールと、真っ向から対立してしまうルールだからです。

では、何故こんな特例のようなルールができたのでしょうか?

これは、むしろ詰将棋を「作る」側の為の救済措置と言えます。もし、2手変長のルールがなければ、今回の例題の詰将棋(図1)の正解手順は、金が余る5手詰めになってしまいます。しかし、詰将棋は駒が余ってはいけない、という大前提があります。よって、この作品はもはや「詰将棋の作品とは認められない」、ということになってしまうのです。

それでは、詰将棋を作る人にとって、あまりにも厳しすぎる、ということで、「2手変長の場合だけは、詰将棋の作品として認めましょう」、という慣習が長いこと続いてきました。

しかし、時代が変われば考えが変わるもので、最近ではその考えにも否定的な見方が多くなっています。実際、最近の将棋・詰将棋の書籍等において、2手変長がある作品は、まず出題されることがありません。やはり、「長手数の順が不正解になる」、という違和感が敬遠されているのだと思います。

冒頭で、本記事のルールはさほど重要ではない、と言ったのは、こういった事情があるためです。注意が必要となるのは、古めの書籍(昭和以前のもの)の詰将棋を解く場合です。発行された年代が古いものであっても、とても良い問題が載っている書籍はたくさんありますが、以前は「2手変長」がそれほど悪いものと思われていなかったため、2手変長のルールを使わないと解けない問題が多数あるのです。

それから、アプリ等でもたまに2手変長が存在する詰将棋が出題されることもあります。ただ、アプリの場合は、玉方が自動的に最善手を判断して指してくれるため、誤って2手変長の変化に陥ってしまう可能性は少ないかと思います。

「2手変長」は必ず駒余り

本項で述べることは、ほとんど雑談みたいなことですので、飛ばしていただいても構いません。

「2手変長」は「2手変化長手順」の略でしたが、ここに「駒余り」と但し書きをつけなくてもいいのだろうか?という話をしたいと思います。

今回紹介したルールは、「2手長いが駒が余る順がある場合、駒が余らない順を正解とする」ということでしたが、それなら「2手長くて駒が余らない順」があったらどうするんだ?という疑問もわいてくるかもしれません。

しかし、少し考えれば、それは理論上ありえないことがわかります。何故でしょうか?

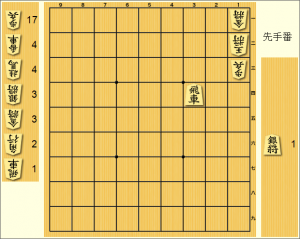

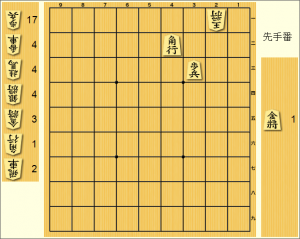

図7の詰将棋を見てみましょう。

図7

以下の記事の、最後の方で紹介した詰将棋と同じものです。

初手▲31角成に△同玉は▲32金まで。初手▲31角成に△12玉は▲13金△11玉▲22馬まで。

この2つの手順を、先ほどのように「駒が余る、余らない」とか「2手長い」等の文章で表現すると、以下のようになります。

「▲31角成△同玉は▲32金」・・・駒が余らない順

「▲31角成△12玉は▲13金△11玉▲22馬」・・・2手長いが、駒が余らない順

となります。さて、これらのどちらが正解になるのでしょうか。

後者は「2手変長」だから、前者…!?と考えてしまうかもしれませんが、上記の記事内でも説明した通り、後者の方が正解になるのです。

何故なら、どちらの順も駒が余らない以上、単純に手数の長さだけを比較すればよく、5手詰めとなる後者の方が長く延命できるからです。

後者が正解手順である以上、これを「変化2手長手順」とは呼びません。「変化」とは玉方が正解手順以外の手を指した時の順を呼ぶためです。

具体的には、図7の詰将棋の場合は、「△31同玉▲32金」が「変化手順」です。つまり、「駒が余らない順」と「2手長いが、駒が余らない順」を比較すれば、必ず「2手長いが、駒が余らない順」が正解となるので、駒が余らない順を「2手変長」と呼ぶことはあり得ないのです。

したがって、あえて「駒余り」と書かずとも「2手変長」と書くだけで、駒が余る変化であることがわかるわけです。

それなら、駒余りの「4手変長」や「6手変長」等の場合はどうなるの?と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。これらの局面は、理論的には存在しますが、さすがに4手も6手も長い駒余りの変化があっては、詰将棋と認めるわけにはいかない、ということで、特例は採用されず、単なる駒余りの不完全作品と見なされるのが普通です。

まとめ

本記事では、「2手変長」の特殊ルールについて説明しました。玉方に手の選択権があり、「攻方の駒が余らない順」と「その順より2手長く延命できるが、駒が余る順」がある場合、前者を選ぶという特例です。

しかし、そのルールの違和感から、最近では「2手変長」が存在するような作品が、あまり作られないような傾向になっているということも説明しました。

したがって、「2手変長」の特例を用いる必要がある事態に陥る可能性は極めて低いですが、古い書籍の詰将棋等を解いていて、どうやっても駒が余ってしまう、おかしいなと思った場合は、「2手変長」のルールを思い出していただければ、もしかしたら解決するかもしれません。